皆さま、こんにちは。普段何気なく読み過ごしてしまう文学作品の中の「食」の描写について、深く考えたことはありますか?実は、作家たちが丹念に描き込んだ食事のシーンには、その時代の文化や社会構造、人々の価値観が色濃く反映されています。

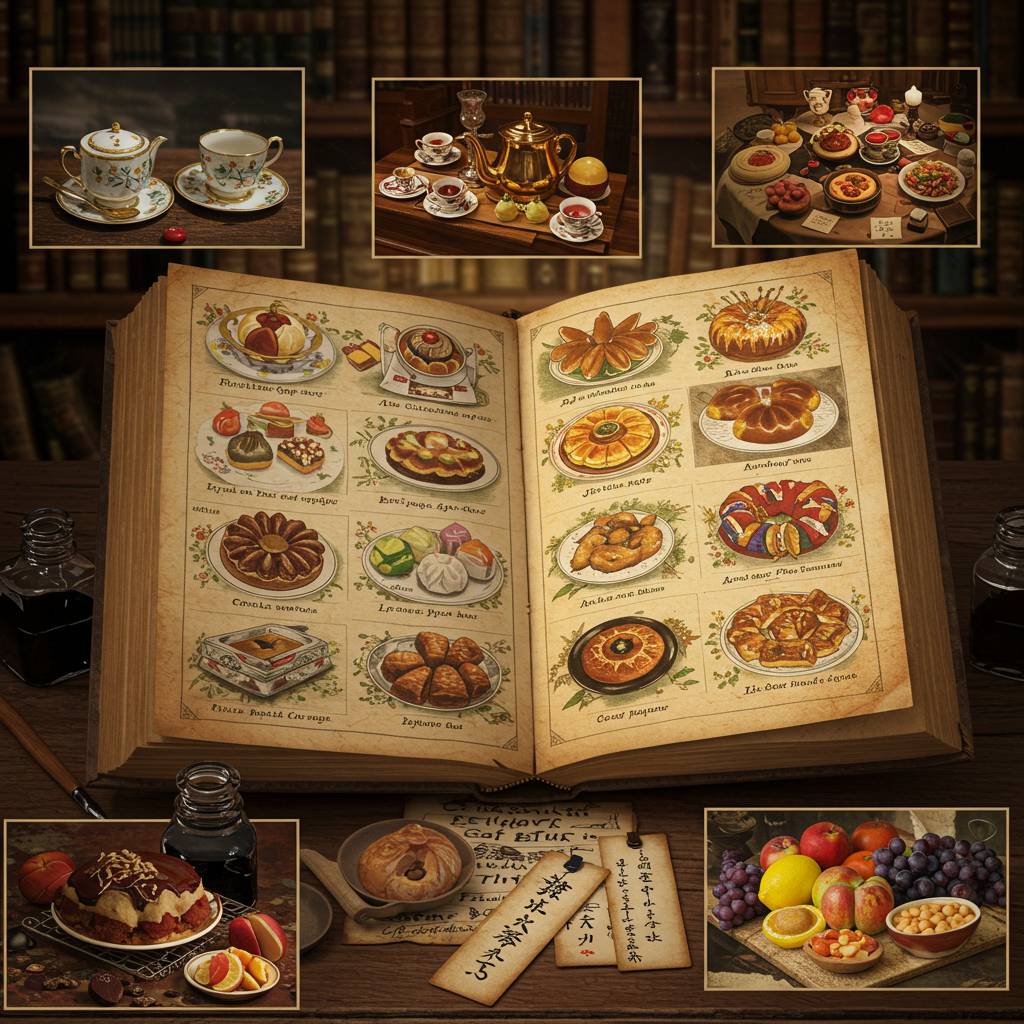

村上春樹の作品に登場するスパゲッティやビール、ドストエフスキーの描く貴族の豪華な宴会、『源氏物語』の雅やかな饗宴、プルーストの有名なマドレーヌの場面、そしてシェイクスピアの戯曲に散りばめられた食事の描写。これらは単なる背景描写ではなく、時代や社会を映し出す鏡であり、登場人物の内面を表現する重要な文学的装置なのです。

本記事では、世界の名作文学に登場する食の描写を通して、異なる時代と文化を旅するように歴史を紐解いていきます。文学と食文化の愛好家はもちろん、歴史や社会学に興味をお持ちの方にも新たな視点を提供できれば幸いです。ぜひ、文学の中の「食卓」から見える、知られざる世界の姿をご一緒に探検してみましょう。

1. 村上春樹作品に登場する食事シーンから紐解く戦後日本の食文化変遷

村上春樹の小説には、主人公が料理をする場面や食事をとる描写が随所に登場します。これらの食事シーンは単なる日常風景ではなく、戦後日本の食文化の変遷を映し出す鏡となっています。『ノルウェイの森』では主人公が作るシンプルなスパゲティ、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』に登場する自炊メニュー、『1Q84』のヒロインが口にするシンプルな和食。これらの食事描写から、日本の食文化がどのように変化してきたのかを読み解くことができます。

特に注目すべきは『風の歌を聴け』から『騎士団長殺し』までの長い創作期間に渡って、西洋化する食文化と伝統的な和食の共存が描かれていることです。初期作品では洋食やファストフードへの言及が多く見られますが、近年の作品では日本の伝統食への回帰も感じられます。これは高度経済成長期に洋食化が進んだ日本が、その後グローバル化の中で改めて自国の食文化を見直す動きと呼応しています。

村上作品に登場する「カレー」の描写も興味深い変化を見せています。初期は「インスタントカレー」として簡便さの象徴でしたが、後期作品では素材から丁寧に作るプロセスが描かれるようになり、現代日本人の食への意識変化を反映しています。

また、村上春樹の小説における「珈琲」の描写は特筆すべきものがあります。『ダンス・ダンス・ダンス』や『カフカ・オン・ザ・ショア』に登場する丁寧な珈琲の淹れ方は、日本のカフェ文化の変遷と精緻に連動しています。インスタントコーヒーからサードウェーブと呼ばれる本格的なコーヒー文化への移行が、作品内の描写からも読み取れるのです。

村上作品に描かれる「孤食」も現代日本社会を映し出しています。主人公たちは多くの場合、一人で食事をとります。この描写は核家族化や単身世帯の増加など、戦後日本の家族形態や食事スタイルの変化を如実に表しています。

このように村上春樹の小説における食の描写は、戦後日本の食文化の西洋化、グローバル化、そして伝統回帰という流れを鮮やかに切り取っています。文学作品に登場する「食」は、その時代の社会背景や文化的価値観を反映する重要な要素なのです。

2. ドストエフスキーからトルストイまで〜ロシア文学に描かれた食卓が物語る19世紀の社会階層

ロシア文学における食の描写は単なる空腹を満たすための行為ではなく、社会的地位や時代背景、人間関係を映し出す鏡のような役割を果たしています。特に19世紀ロシア文学の巨匠たちは、食卓を通して当時の階級社会を鮮明に描き出しました。

ドストエフスキーの『罪と罰』では、主人公ラスコーリニコフの貧困が食べ物の描写を通して強調されています。安酒場での粗末な食事や、寄生虫だらけのキャベツスープは、当時の都市部における下層階級の悲惨な生活状況を如実に表しています。対照的に『カラマーゾフの兄弟』では、修道院での質素ながらも尊厳ある食事が描かれ、精神性と物質的欲求の間で揺れ動く人間の姿が食を通して象徴的に表現されています。

一方、トルストイの『アンナ・カレーニナ』では、都市と農村の対比が食卓にも現れます。モスクワやペテルブルグの貴族社会では、フランス料理を中心とした豪華な晩餐会が頻繁に登場し、西欧文化を取り入れようとするロシア上流階級の姿勢が見て取れます。レーヴィン農場での素朴な食事場面は、トルストイ自身の農本主義的思想を反映すると同時に、本来的なロシアの農村の姿を描き出しています。

『戦争と平和』に登場する宴会シーンは、フランス料理人が仕切る豪奢な食卓がロシア貴族の生活様式を物語ります。ここでもフランス文化への憧れと同時に、ナポレオン戦争という背景の中でのアイデンティティの葛藤が見え隠れします。人々が何を、どのように食べるかという描写は、単なる生理的欲求を超えて、政治的立場や国家観を表明する手段となっているのです。

ゴーゴリの『死せる魂』では、主人公チチコフが訪れる地主たちの家で振る舞われる食事が、それぞれの人物の性格を表す象徴として機能しています。過剰なもてなしから質素な食事まで、様々な食卓描写を通して地方貴族の生態が風刺的に描かれています。

19世紀ロシア文学に描かれた食卓は、西欧化と伝統的スラヴ文化の間で揺れ動くロシア社会の縮図であり、帝政ロシアの複雑な階級構造を映し出す文化的レンズとなっています。これらの巨匠たちが描いた食事シーンは、単なる日常描写を超えて、文学作品の重要な構成要素として機能しているのです。

3. 『源氏物語』の宴席描写に隠された平安貴族の権力構造と食の儀式

『源氏物語』の宴席場面は単なる饗宴の記録ではなく、当時の権力構造や身分制度を映し出す鏡として機能しています。紫式部は食事の場面描写を通じて、平安貴族社会の複雑な人間関係や政治的駆け引きを巧みに表現しました。

特に注目すべきは「葵の上」の巻に登場する産養の儀式での饗宴です。ここでは、源氏の嫡男誕生を祝う宴が催されますが、料理の種類や配膳の順序、座席の配置に至るまで厳格な格式が守られています。供される料理は「黒物」と呼ばれる鯉や鮒などの川魚から「白物」の鯛や鱸といった海の幸まで多岐にわたり、それぞれが季節感や吉祥の意味を持ちます。

また、「若菜」の巻における六条院での宴席では、源氏が権力の頂点に立った時期の豪華絢爛な食文化が描かれています。ここでの料理は単なる滋養ではなく、政治的影響力の可視化として機能しています。朱塗りの高坏に盛られた珍味、中国からもたらされた稀少な香辛料を用いた料理などは、源氏の国際的な教養と財力を誇示するための道具でもありました。

宴席での酒の酌み交わしも重要な儀式的意味を持ちます。『源氏物語』では、杯を交わす順序や誰が誰に酒を勧めるかという点に細心の注意が払われており、これは当時の序列や人間関係を強化・確認する社会的行為でした。源氏が頭中将に酒を勧める場面では、かつてのライバル関係から変化した二人の立場の逆転が象徴的に示されています。

さらに興味深いのは、女性たちの食事場面の描かれ方です。『源氏物語』では、高貴な女性が直接食事をする描写は極めて少なく、多くは几帳越しに仕えの女房を通じて食事が運ばれます。この「見えない食事」は、当時の女性に求められた「物食う姿を見せない」という美学の表れであり、女性たちがいかに厳格な行動規範の中で生きていたかを示しています。

平安時代の文学における食の描写は、単に何を食べていたかを伝えるだけでなく、誰が、誰と、どのように食べたかという社会的文脈を重視していました。『源氏物語』の宴席描写を読み解くことで、表面的な華やかさの裏に潜む権力構造や身分制度、ジェンダー規範までもが見えてくるのです。現代の私たちが何気なく口にしている和食の伝統や作法の多くは、こうした平安貴族の儀式的な食文化に端を発しているのかもしれません。

4. マルセル・プルーストの「マドレーヌ」から考える文学における食の記憶と感覚表現

文学史上最も有名な食べ物の描写といえば、マルセル・プルーストの「失われた時を求めて」に登場するマドレーヌの場面でしょう。主人公がリンデン茶に浸したマドレーヌを口にした瞬間、幼少期の記憶が鮮明によみがえる「無意志的記憶」の描写は、食と記憶の関係を考える上で避けて通れない文学的瞬間です。

「ティーカップからスプーンですくったマドレーヌの欠片が触れた瞬間、私は身震いし、注意を自分の内側で起こっている異常なことに向けた」というこの有名な場面。プルーストはこの小さな菓子を通じて、五感が過去の記憶を呼び覚ます力を鮮やかに描き出しました。

興味深いのは、マドレーヌという菓子自体の文化的背景です。この貝殻型の焼き菓子はフランスの伝統菓子であり、19世紀のブルジョワ文化を体現しています。プルーストが選んだのは単なる甘いお菓子ではなく、特定の時代と階級の食文化を象徴する存在だったのです。

文学における「プルーストのマドレーヌ効果」はその後、多くの作家に影響を与えました。村上春樹の作品でもカレーやスパゲティの香りが主人公の過去を呼び起こす場面が見られます。音楽が記憶を呼び覚ますように、食の香りや味わいもまた、私たちの内面に眠る記憶を目覚めさせる力を持っています。

プルーストの描写が示すのは、食べることが単なる栄養摂取ではなく、感覚的かつ精神的な体験であるという真実です。マドレーヌの味わいは「味覚の記憶装置」として機能し、時間を超えて私たちを過去へと連れ戻します。これは脳科学的にも興味深い現象で、嗅覚や味覚の記憶が脳の扁桃体や海馬と密接に関連していることが研究で明らかになっています。

現代の食文化研究においても、プルーストのマドレーヌは重要な参照点となっています。食べ物がいかに個人的記憶や集合的記憶と結びついているか、また感覚的経験がいかに言語化されるのかという問題は、文学研究と食文化研究の接点となる領域です。

このように、プルーストのマドレーヌの描写は、単なる文学的表現を超えて、人間の感覚や記憶のメカニズム、そして食と文化の関係性について深い洞察を与えてくれるのです。食が持つ力—それは私たちの内なる時間を動かし、過去と現在を結びつける不思議な力なのかもしれません。

5. シェイクスピア全作品に登場する食事場面から読み解くエリザベス朝イギリスの食文化

シェイクスピアの作品には食事や宴会の場面が頻繁に登場し、エリザベス朝イギリスの食文化を知る貴重な手がかりとなっています。『マクベス』での王の晩餐会、『十二夜』の饗宴、『ヘンリー四世』の酒場のシーンなど、食べ物と飲み物は単なる背景ではなく、社会階級や権力関係を象徴する重要な要素として描かれています。

当時のイギリス貴族階級では、ヨーロッパ大陸から輸入された香辛料を豊富に使った料理が好まれていました。シェイクスピアの『冬物語』に登場する「サフラン入りのタルト」や『ヘンリー四世』で言及される「ジンジャーブレッド」などは、貴族の食卓を彩った高級食材の証です。香辛料は単に味付けだけでなく、富と権力の象徴でもありました。

一方で庶民の食事も作品に生き生きと描かれています。『ヘンリー四世』のファルスタッフが頻繁に訪れる酒場では、シンプルなパンとチーズ、エールが庶民の主食として描写されています。『リア王』では嵐の中で貧しい食事について語られ、階級間の食の格差が明確に示されています。

エリザベス朝の飲酒文化もシェイクスピアの作品から読み取れます。『十二夜』のサー・トビー・ベルチは常に酒に酔っており、当時のイギリス社会におけるアルコール消費の実態を反映しています。また『マクベス』では門番が二日酔いについて語り、エールやワイン、強い蒸留酒が広く飲まれていたことがわかります。

宴会のシーンは社会的絆や政治的関係を表現する場としても重要です。『マクベス』での晩餐会は王の権威を示すと同時に、バンクォーの亡霊が現れることで秩序の崩壊を象徴します。『ロミオとジュリエット』の舞踏会では食事と社交が結びつき、階級を超えた出会いの場として機能しています。

エリザベス朝には新大陸からの食材も少しずつ入ってきました。『テンペスト』などの後期作品では、ジャガイモやトウモロコシなどの新しい食材への言及が見られ、当時の食文化が拡大しつつあったことを示しています。

シェイクスピアの作品に登場する食事場面は、単なる日常描写を超え、社会構造、権力関係、文化的価値観を表現する重要な文学的装置となっています。これらの描写を通して、エリザベス朝イギリスの食文化の多様性と、食が持つ社会的意味の重層性を読み解くことができるのです。

コメント