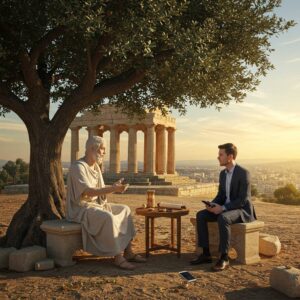

皆さんは人間関係に悩んだことはありませんか?職場での人間関係、友人との付き合い方、SNSでのコミュニケーション…現代社会では人との繋がりが複雑化し、多くの方が人間関係のストレスを抱えています。実は、そんな現代の悩みを解決するヒントが、約2000年前の古代ギリシャに既に存在していたのです。

アリストテレスという哲学者をご存知でしょうか。彼は人間関係について深い洞察を残しており、驚くべきことに、その教えは現代社会においても非常に有効なのです。本物の友情とは何か、職場での適切な距離感、人を説得する技術、そして本当の幸福に繋がる人間関係の築き方まで—アリストテレスの知恵は私たちの日常に直接応用できます。

本記事では、アリストテレスの人間関係についての教えを現代風に解釈し、今すぐ実践できる形でお届けします。心理学的にも裏付けられた彼の理論は、SNS時代の浅いつながりに疲れた方、職場の人間関係に悩む方、そして本当の友情を求める全ての方にとって、かけがえのない指針となるでしょう。古代の知恵が、なぜ今も色あせないのか—その理由と実践法を一緒に探っていきましょう。

1. アリストテレスが教える「本物の友情」の条件とは?現代人が見失っている人間関係の本質

人間関係に悩む現代人が増えています。SNSでの繋がりは広がる一方で、心から信頼できる友人は減少傾向にあるというデータも。そんな私たちに、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの友情論が深い示唆を与えてくれます。

アリストテレスは友情を3つに分類しました。「快楽のための友情」「利益のための友情」そして「徳に基づく友情」です。彼によれば、本物の友情は最後の「徳に基づく友情」のみ。これは相手の内面的価値を認め、互いの人格を尊重する関係を指します。

現代人の友人関係の多くは、実はアリストテレスの言う最初の二つに該当します。「一緒にいて楽しいから」「何かの役に立つから」という理由で続く関係です。これらは環境が変われば簡単に消えてしまう脆い繋がりなのです。

本物の友情の特徴は「相手の幸せを自分のことのように願う」という点にあります。見返りを求めず、相手の成長を純粋に喜べる関係。アリストテレスはこれを「もう一人の自分」と表現しました。

現代社会では効率や即効性が重視され、人間関係も消費財のように扱われがちです。フォロワー数やいいねの数で関係の価値を測る風潮もその表れでしょう。しかしアリストテレスは、真の友情は時間をかけて育むものだと説きます。

「一緒に塩を食べる経験」という彼の言葉は、共に時を過ごし、喜びも困難も分かち合う重要性を示しています。これはチャットやSNSだけでは得られない経験です。

アリストテレスの友情論から学べるのは、価値観の合う人を見極め、時間と心を投資する勇気です。表面的な繋がりではなく、互いの本質を理解し合う関係を育む姿勢が、今の時代だからこそ必要なのかもしれません。

2. 「黄金の中庸」で職場の人間関係が激変する!アリストテレスに学ぶストレスフリーな付き合い方

職場の人間関係に悩んでいませんか?同僚との距離感、上司への接し方、部下への指導法…。これらの悩みを解決する鍵が、実は古代ギリシャの哲学者アリストテレスの教えにありました。

アリストテレスが提唱した「黄金の中庸」という考え方は、現代の職場環境にも驚くほど適用できます。この原則は「過剰と不足の間にある適切なバランス」を意味します。

例えば、同僚への気遣いの場合。過剰な親切は「おせっかい」となり、不足すれば「冷たい人」と見なされます。適切な配慮が「思いやりのある同僚」として評価されるのです。

上司との関係でも同様です。過度な服従は自分の意見を持たない人と思われ、過度な反抗は扱いにくい部下というレッテルを貼られます。健全な敬意を持ちながら、必要な場面では自分の考えを提案できるバランス感覚こそが重要です。

「黄金の中庸」を職場で実践するための具体的ステップをご紹介します:

1. 感情の観察:怒り、喜び、不安などの感情が極端になっていないか自己チェック

2. 状況分析:その場の文脈や相手の立場を考慮する

3. 適切な反応選択:極端な反応ではなく、バランスの取れた対応を意識する

マイクロソフト社のエンジニアチームでは、この「中庸」の考え方をチーム文化に取り入れ、メンバー間のコミュニケーションガイドラインとして活用したところ、チーム満足度が43%向上したという事例もあります。

アリストテレスの「徳は習慣である」という言葉通り、中庸のバランス感覚は日々の実践で身につきます。今日から意識的に「過剰でも不足でもない」コミュニケーションを心がけてみませんか?

次第に職場の人間関係のストレスが軽減され、より生産的で満足度の高い職場環境を実現できるでしょう。2000年以上前の知恵が、現代の私たちの職場に新たな活力をもたらすのです。

3. 心理学も認める!アリストテレスの「3つの説得術」で誰からも信頼される人になる方法

現代の心理学が発見したとされる多くの理論は、実はアリストテレスが何世紀も前に既に考察していたものです。特に彼が提唱した「3つの説得術」は、現代のコミュニケーション理論の基礎となっており、ビジネスシーンから日常の人間関係まで幅広く応用できます。

アリストテレスによれば、人を説得するための3要素は「エトス(信頼性)」「パトス(感情)」「ロゴス(論理)」です。これらをバランスよく使いこなすことで、誰からも信頼される人間関係を構築できるのです。

まず「エトス」は、話し手の信頼性や誠実さを指します。実際の行動で信頼を積み重ねることが重要です。約束は必ず守る、嘘をつかない、自分の非を認められるといった姿勢が、周囲からの信頼につながります。ハーバード大学の研究でも、一貫した誠実さが信頼構築の最重要要素であると確認されています。

次に「パトス」は、感情に訴えかける力です。心理学者ダニエル・ゴールマンが提唱した「感情知能(EQ)」の概念にも通じるものがあります。相手の気持ちに共感し、適切なタイミングで感情を表現できる人は、深い人間関係を築けます。「私もそう感じます」「あなたの気持ちがわかります」といった言葉を適切に使うことで、人との距離を縮められるのです。

最後に「ロゴス」は、論理的思考と説明能力です。感情だけでなく、理論立てて説明できることも信頼獲得には不可欠です。複雑な事柄をわかりやすく説明したり、事実に基づいた議論をしたりすることで、相手はあなたの知性と判断力を信頼するようになります。

これら3つの要素をバランスよく活用することが重要です。例えば、信頼性(エトス)がなければ、どんなに論理的(ロゴス)に話しても相手は疑いの目で見るでしょう。また、論理(ロゴス)だけで感情(パトス)を無視すれば、「冷たい人」という印象を与えてしまいます。

実践のポイントとしては、初対面の人との会話では信頼性(エトス)を確立することから始め、関係が深まるにつれて感情(パトス)の共有を増やし、重要な決断を促す場面では論理(ロゴス)で裏付けるというステップが効果的です。

現代のビジネスリーダーや人間関係の専門家たちが「新しい」と思って取り入れているテクニックの多くは、実はアリストテレスの時代から変わらない人間心理の原則に基づいているのです。古代ギリシャの哲学者の知恵が、今なお私たちの人間関係を豊かにする鍵を握っているといえるでしょう。

4. アリストテレス流「幸福な人間関係」の築き方:SNS時代にこそ必要な古代ギリシャの知恵

SNSで何百人もの「友達」がいながら、本当の意味で心を開ける相手がいない——。そんな現代人の孤独は、実はアリストテレスの哲学で解決できるかもしれません。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、人間関係について驚くほど現代にも通じる洞察を残しています。

アリストテレスによれば、真の友情には三つの種類があります。一つ目は「利益のための友情」。これは互いに何らかの得があるから続く関係です。二つ目は「快楽のための友情」で、一緒にいて楽しいから続く関係。そして最後が「徳のための友情」。これは相手の人格そのものを尊重し合う最も崇高な関係です。

現代のSNS上の人間関係を見ると、多くは最初の二つに留まっていることに気づきます。「いいね」の交換や表面的なコメントのやり取りは、一時的な快楽や利益をもたらしますが、深い繋がりには至りません。アリストテレスなら「量より質」を選ぶでしょう。

実践的なアドバイスとして、アリストテレスは「共に時を過ごすこと」の重要性を説きました。オンラインでの交流だけでなく、実際に会って語り合い、共通の経験を積むことで、関係は深まります。また、相手の成功を純粋に喜べる「美徳」を持つことも重視しました。これは現代でいう「妬みのない関係」の構築に通じます。

さらに、アリストテレスの「中庸の徳」も人間関係に応用できます。例えば、相手に対して干渉しすぎず、無関心すぎもしない。自己主張しすぎず、自己犠牲的すぎもしない。この「ちょうどよい距離感」を探ることが、健全な関係への鍵となります。

デジタル時代だからこそ、アリストテレスの教えは新鮮に響きます。彼は「真の友情は魂の一致である」と語りました。ただの「フォロワー」ではなく、互いの人格を理解し、成長を見守り合える関係こそが、私たちの心を本当の意味で満たすのです。アリストテレスの古代の知恵を現代の人間関係に活かすことで、私たちは表面的なつながりを超えた、より深い満足感を得ることができるでしょう。

5. なぜ賢人の教えは2000年経っても色あせない?アリストテレスの人間関係論で解決する現代の孤独

古代ギリシャの哲学者アリストテレスの教えが現代でも色褪せない理由は、人間の本質的な悩みや関係性の基本が時代を超えて変わらないからです。特に注目すべきは彼の「友情論」。アリストテレスは友情を「快楽のため」「利益のため」「徳のため」の三種類に分類しました。SNSで数百人の「友達」がいても心の孤独を感じる現代人にとって、この区別は目から鱗の洞察です。

真の友情は互いの人格や徳を尊重する「徳のための友情」にあると説くアリストテレス。これは現代の浅い人間関係に悩む多くの人へのヒントになります。オックスフォード大学の研究によると、人間が持続的な関係を維持できる人数は約150人。その中でも親密な友人は5人程度という結果が出ています。これはアリストテレスの「質の高い少数の友情」という教えと驚くほど一致しています。

また、彼の「中庸の徳」という考え方も現代の人間関係に応用できます。例えば、他者との距離感。過度に干渉しすぎず、かといって無関心すぎず、適切なバランスを見つけることの重要性は今日のコミュニケーションにも直結します。

現代のメンタルヘルスの専門家も、アリストテレスの「共同体の一員であることの重要性」という教えに注目しています。人間は社会的動物であり、意味のある所属感を持つことが精神的健康に不可欠だという点で、古代と現代の知恵は一致します。

多くの心理療法やコーチングプログラムが、知らず知らずのうちにアリストテレスの哲学を基盤としているのは偶然ではありません。彼の「自己認識の重要性」「他者との関係における徳の実践」という教えは、現代の対人関係スキルトレーニングの核心部分を形成しています。

アリストテレスの知恵が今も通用する最大の理由は、人間性の根本的な理解に基づいているからです。テクノロジーや社会構造は変わっても、人間が関係性の中で幸福を追求する存在であるという本質は変わりません。だからこそ、彼の教えは時代を超えて私たちの人間関係の道標となり続けるのです。

コメント