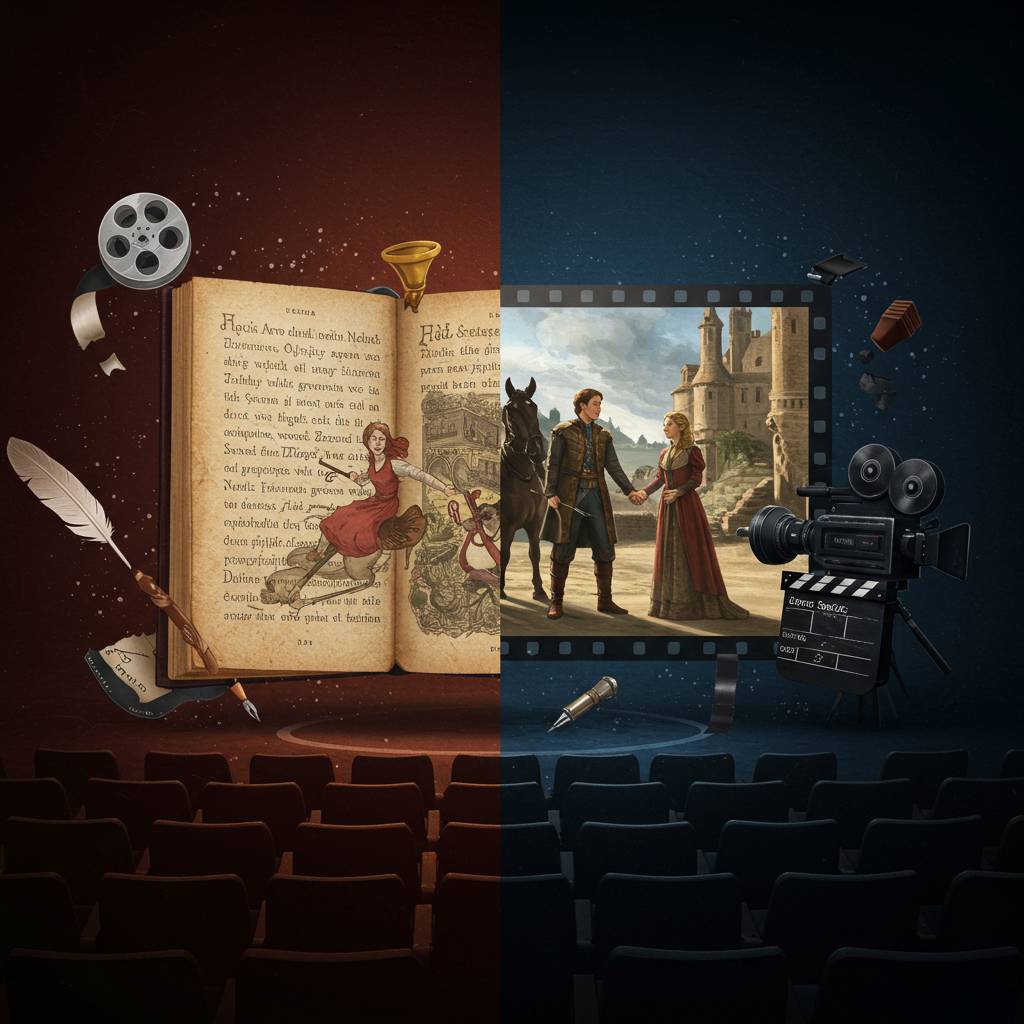

皆さんは映画を観た後に「原作では違ったのに…」と感じたことはありませんか?あるいは、原作を読んでから映画を観て「こんなシーンはなかった」と驚いた経験はありませんか?

文学作品の映画化は常に議論を呼びます。監督の解釈、上映時間の制約、視覚的表現への変換など、様々な理由で原作からの変更が加えられるのです。時にそれは原作ファンの怒りを買い、時に原作以上の感動を生み出します。

本記事では、ハリウッドの大作から日本の名作まで、映画化された文学作品と原作の違いを徹底比較します。結末が変わってしまった衝撃作品、原作にはない名シーン、監督と作家の対立、そして原作を超えた映画adaptation(翻案)の秘密まで、映画と文学の境界線を探ります。

原作派も映画派も、この比較で新たな視点が得られるはず。あなたの好きな作品は、どのように変化したのでしょうか?

1. 映画化で変わった結末!原作ファンが驚いた文学作品トップ10

映画と原作小説の結末が異なると、ファンの間で議論が巻き起こることがあります。実際、多くの名作映画が原作の結末を大胆に変更しているのをご存知でしょうか?ここでは、映画化で結末が変わり、原作ファンを驚かせた作品を10作品ご紹介します。

まず挙げられるのは「ミスト」です。スティーヴン・キングの原作では、主人公たちの最後は曖昧に描かれていますが、フランク・ダラボン監督の映画版では衝撃的な悲劇的結末へと変更されています。この変更にキング本人が「映画の方が優れている」と絶賛したことでも話題になりました。

続いて「博士の異常な愛情」。テリー・サザーン原作の「レッド・アラート」では核戦争は回避されますが、キューブリック監督の映画では世界は破滅へと向かいます。この変更により、冷戦時代の核の恐怖をより強く表現することに成功しています。

「卒業」では、チャールズ・ウェブの原作小説と映画の結末は大きく異なります。小説では二人の将来に対する不安が描かれますが、映画ではバスに乗り込んだ後の表情で将来への不安を暗示するという微妙な違いがあります。

「羊たちの沈黙」も大きく変わった作品です。トマス・ハリスの原作ではクラリスとレクターの関係性が続くことが示唆されますが、映画ではよりシンプルに描かれています。

「時計じかけのオレンジ」では、アンソニー・バージェスの原作には映画にはない最終章があり、主人公アレックスの改心が描かれています。キューブリック監督はこの章を省略し、より暗い結末を選びました。

「ブレードランナー」はフィリップ・K・ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」を原作としていますが、映画ではデッカードの正体についての解釈を曖昧にし、後の議論の種を残しました。

「ファイト・クラブ」では、チャック・パラニュークの原作と比べて映画の方がより希望的な結末となっています。原作の暗さを少し和らげた変更が多くの観客に受け入れられました。

「白鯨」のメルヴィル原作では、イシュメール以外全員が死亡しますが、多くの映画版では船長とクルーの一部が生き残るという変更がなされています。

「華麗なるギャツビー」のフィッツジェラルド原作では、ギャツビーの葬式に参列者がほとんどいないシーンが重要ですが、映画版ではこの描写が簡略化されていることが多いです。

最後に「ショーシャンクの償い」。スティーヴン・キングの中編小説「刑務所のリタ・ヘイワース」では、アンディとレッドの再会は描かれていませんが、映画では感動的な再会シーンで締めくくられています。

これらの変更は単なる脚色ではなく、映像というメディアの特性を活かすための重要な判断だったと言えるでしょう。時に原作者でさえ認める映画の結末変更は、原作と映画、それぞれの魅力を引き立てています。あなたはどちらの結末が好みですか?

2. 「あの名シーンはなかった」原作小説と映画の衝撃の相違点

映画を見終わった後、原作を読んで「あれ?この場面、原作には無かったぞ」と驚いた経験はないだろうか。実は、映画化の際に脚本家や監督が原作に大胆な変更を加えるケースは珍しくない。特に衝撃的なのは、映画の中で印象的な名シーンが実は原作には存在しなかったという事実だ。

『ショーシャンクの空に』の場合、映画のクライマックスである主人公アンディの脱獄シーンは、原作であるスティーヴン・キングの中編小説『刑務所のリタ・ヘイワース』では詳細に描かれていない。映画では雨の中での劇的な脱出が印象的だが、原作では淡々と事実だけが語られている。

また『フォレスト・ガンプ』の有名なセリフ「人生はチョコレートの箱のようなもの」は、ウィンストン・グルーム原作の小説には登場しない。このセリフは脚本家エリック・ロスのオリジナルで、映画の象徴的な言葉となった。

『ハリー・ポッター』シリーズでは、最終巻の映画版でハリーとヴォルデモートの壮絶な空中戦が描かれるが、原作では二人は単に杖を向け合い呪文を放つだけだ。視覚的効果を高めるための変更だが、ファンの間では賛否両論があった。

『ジュラシック・パーク』の「ティラノサウルスがジープを追いかける」シーンも原作小説とは大きく異なる。マイケル・クライトン原作では、恐竜が車を追いかけるシーンはあるものの、映画のような派手さはなく、むしろ科学的考証に基づいた描写になっている。

『ファイト・クラブ』のラストシーンも衝撃的な変更点だ。チャック・パラニュークの原作小説では主人公は精神病院で終わるが、デヴィッド・フィンチャー監督の映画版では、高層ビルが崩壊する中、主人公と恋人が手をつなぐという象徴的なシーンで終わる。

これらの変更は単なる改変ではなく、映像表現としての新たな解釈や、物語の本質を視覚的に伝えるための工夫と言える。原作のテキストと映像という異なるメディアの特性を考えれば、こうした「創造的な裏切り」は、原作の魅力を別の形で引き出す重要な役割を果たしている。

原作と映画、どちらが優れているかという議論は不毛だ。それぞれが異なる表現方法で物語を紡いでいる。むしろ、両方を味わうことで、作品の奥行きと広がりを感じることができるだろう。映画で感動した後、原作を手に取ると、新たな発見があるかもしれない。

3. 映画監督が明かす!原作改変の舞台裏と作家との対立

映画化される文学作品の裏側では、多くの場合、原作者と映画監督の間で静かな闘いが繰り広げられています。スタンリー・キューブリックによる「時計じかけのオレンジ」の映像化は、アンソニー・バージェスが原作の結末を変更されたことに激怒したことで有名です。バージェスは後年、「キューブリックは私の小説を誤解した」と公言しました。

「ハリー・ポッター」シリーズの映画化では、J.K.ローリングが製作陣に厳しい条件を課していたことが明らかになっています。特にアルフォンソ・キュアロン監督は「アズカバンの囚人」で物語の時系列を大胆に再構成しましたが、これにはローリングの承認を得るために何度も脚本を書き直したと告白しています。「原作者の意図を尊重しながらも、映像表現として成立させる苦労は計り知れない」とキュアロンは語っています。

クリストファー・ノーラン監督は「インターステラー」の原案段階で物理学者キップ・ソーンと緊密に協力し、科学的正確さを維持しながらもエンターテイメント性を両立させる方法を模索しました。「科学者と映画製作者の間には常に緊張関係がある」とノーランは述べています。

一方、デヴィッド・フィンチャー監督は「ゴーン・ガール」の映画化で原作者ギリアン・フリンに脚本を書き直させました。フリンは「自分の小説を解体して再構築する過程は痛々しかった」と語りながらも、「映画という異なるメディアでは異なる語り口が必要」と理解を示しています。

最も対立が激しかった例として、スティーブン・キングと「シャイニング」のキューブリックの関係があります。キングは自身の原作が恐怖の本質を捉えていないと公に批判し、後に自ら監督・脚本を務めたテレビ版を制作するまでに至りました。

原作改変の是非について、マーティン・スコセッシ監督は「原作の精神を尊重しつつも、映像表現として独立した作品に仕上げる必要がある」と主張しています。「沈黙」の映画化では遠藤周作の原作に敬意を払いながらも、視覚的な語りに適した形に変換する過程で多くの葛藤があったことを告白しています。

映画産業では、「原作に忠実すぎると退屈な映画になる」という格言があります。デニス・ヴィルヌーヴ監督は「デューン 砂の惑星」の映画化にあたり、「フランク・ハーバートの壮大な世界観を損なわずに、現代の観客に訴える方法を見つけることが最大の挑戦だった」と語っています。

興味深いことに、原作者自身が脚本を手がけたケースでも対立は生じます。「ファイト・クラブ」の作者チャック・パラニュークは、映画版のエンディングが自身の小説より優れていると公言し、「時に監督の視点は作家よりも鋭い」と驚きの発言をしています。

これらの舞台裏の物語は、文学と映画という異なるメディアの特性と、創造的なビジョンの衝突が生み出す豊かな緊張関係を示しています。最終的に優れた映画化作品とは、原作への敬意と映画独自の表現力のバランスが取れたものなのかもしれません。

4. 原作超え?映画版の方が評価された文学作品とその理由

映画化された文学作品の中には、原作を超える評価を獲得した作品が存在します。「ショーシャンクの空に」は、スティーヴン・キングの中編小説「刑務所のリタ・ヘイワース」を原作としていますが、フランク・ダラボン監督の映画版は、IMDbの評価で常に上位にランクインする傑作となりました。原作は優れた物語でありながらも、映画版の視覚的表現力、モーガン・フリーマンとティム・ロビンスの演技、そして希望のテーマをより深く掘り下げた脚本により、原作以上の感動を生み出しています。

「ゴッドファーザー」もマリオ・プーゾの小説を原作としていますが、フランシス・フォード・コッポラ監督の映像化によって不朽の名作となりました。特にマーロン・ブランドやアル・パチーノらの圧倒的な演技力と、細部まで作り込まれた世界観が、原作小説以上の説得力を持つ作品に仕上げています。

「めまい」はピエール・ブアロとトマ・ナルスジャックの小説「死者のなかから」を基にしていますが、ヒッチコック監督の手によって全く異なる傑作へと昇華しました。原作のミステリー要素を残しつつも、映像による心理描写と象徴性を加えることで、より複雑で魅力的な作品となっています。

「ブレードランナー」はフィリップ・K・ディックのSF小説「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」を原作としていますが、リドリー・スコット監督の映像表現によって、原作とは異なる魅力を持つ作品となりました。特に未来都市の映像美と実存的なテーマの掘り下げ方は、原作では表現しきれなかった深みを与えています。

これらの作品に共通するのは、単に原作を映像化するだけでなく、映画という媒体の特性を活かして物語に新たな解釈や深みを加えている点です。また、原作者の意図を尊重しつつも、監督自身のビジョンを明確に打ち出していることが、作品の評価を高める要因となっています。優れた映画化作品は、原作の本質を捉えながらも、映像表現ならではの魅力を最大限に引き出すことで、新たな芸術作品として独立した価値を持つのです。

5. 読む前に観るべき?観る前に読むべき?映画と原作の最適な楽しみ方

映画と原作、どちらを先に楽しむべきか——この永遠の議論には正解がないように思えます。しかし、それぞれのアプローチには明確なメリットとデメリットがあります。

原作を先に読む派の人々は「イメージを自分で構築できる楽しさ」を重視します。文字から広がる想像の世界は読者それぞれのオリジナリティに満ちています。例えば村上春樹の「ノルウェイの森」を読んでから映画化作品を観ると、自分のイメージと監督のビジョンの違いに新たな発見があります。ただし、映画鑑賞時に「原作とここが違う」と細部の相違点が気になりすぎて、作品そのものを楽しめなくなるリスクも存在します。

一方、映画を先に観る派の意見も説得力があります。「ハリー・ポッター」シリーズのように複雑な世界観を持つ作品では、映像で全体像を掴んでから原作に入ると理解が深まることがあります。また、映画版で興味を持った後に原作を読むと、カットされたシーンや登場人物の内面など、より豊かな情報を「おまけ」として楽しめる利点があります。

興味深いのは作品のジャンルによっても最適な順序が変わる点です。ミステリー作品は、伏線や謎解きの妙味を最大限に味わうために原作から入るのが理想的です。東野圭吾の「容疑者Xの献身」などはその好例でしょう。反対に、視覚的な壮大さが魅力のSF作品は、「ブレードランナー」のように映像で世界観を体感してから原作に向かうと両方の良さを堪能できます。

最近のトレンドとしては「交互に楽しむ方法」も注目されています。例えば「指輪物語」三部作のように長編シリーズの場合、第一部を映画で観た後、第二部は原作で読み、また映画に戻るといった楽しみ方です。これにより両方のメディアの良さを体験しながら物語を追うことができます。

映画館や配信サービスで映画を観る場合と、電子書籍や紙の本で原作を読む場合では、その体験価値も大きく異なります。映画は共有体験として友人と感想を語り合いやすく、原作は自分のペースで深く味わえるという特性があります。

最終的には、あなた自身の好みや作品との出会い方に合わせて選ぶのが最適解でしょう。完璧主義を捨て、それぞれのメディアならではの表現を楽しむ心の余裕を持つことが、映画と原作、両方の世界を最大限に味わうコツかもしれません。

コメント