# 詩の魔法:言葉が奏でる音楽に耳を傾けて

忙しい日常の中で、ふと立ち止まり、心に響く言葉に触れたことはありますか?詩は、わずか数行の言葉で私たちの心を揺さぶり、新たな世界へと誘ってくれる不思議な力を持っています。

「詩なんて難しそう」「どう読めばいいかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。実は、詩は特別な知識がなくても、純粋に「感じる」ことから始められる、最も身近な文学なのです。

本記事では、詩集の選び方から読み方、さらには自分で詩を書くコツまで、詩の世界を存分に楽しむための情報をお届けします。古典から現代詩まで、時代を超えて愛される作品の魅力や、詩が私たちの脳や心に与える科学的効果についても解説します。

言葉が紡ぎ出す世界には、日常では気づけない感動や癒し、新たな発見が眠っています。この記事を通して、あなたも「詩の魔法」に触れ、人生をより豊かに彩るヒントを見つけてみませんか?

初心者の方も、すでに詩に親しんでいる方も、きっと新しい「言葉との出会い」が待っています。さあ、詩が奏でる美しい音楽に、一緒に耳を傾けましょう。

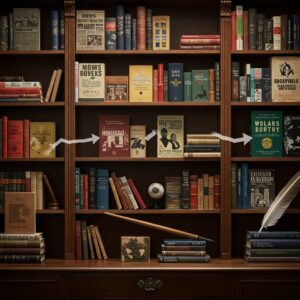

1. **初めての詩集選びで失敗しないための3つのポイント|文学初心者でも心に響く作品に出会える方法**

詩集選びに迷っていませんか?書店の文学コーナーで立ち尽くしたり、オンラインショップの膨大な選択肢に圧倒されたりした経験はないでしょうか。「文学に詳しくないから」と詩の世界への一歩を踏み出せずにいる方も多いはず。実は詩集選びには、初心者でも失敗しにくい明確なポイントがあります。

まず第一に、アンソロジー(詩集合集)から始めるという戦略です。一人の詩人の全作品集よりも、様々な詩人の代表作が収録されたアンソロジーは、自分の好みを発見するのに最適です。岩波文庫の「日本詩歌集」や河出書房新社の「世界詩人全集」などは、幅広いジャンルの詩に触れられる入門書として人気があります。

次に重視したいのが、解説の充実度です。良質な詩集には、作品の背景や詩人の人生、表現技法について解説が添えられています。谷川俊太郎の「詩の贈りもの」シリーズや、小学館の「詩の森文庫」などは、初心者にも分かりやすい解説付きで、詩の深い理解へと導いてくれます。「なぜこの表現が使われているのか」「どんな時代背景があったのか」を知ることで、何倍も詩が心に響くようになります。

三つ目のポイントは、自分の日常や関心事に関連した詩集を選ぶことです。旅行が好きなら旅をテーマにした詩集、恋愛に関心があれば恋愛詩集、自然に癒されたいなら自然詩集など、自分の興味と結びついた作品は格段に理解しやすくなります。金子みすゞの「わたしと小鳥とすずと」は日常の何気ない発見を、長田弘の「旅のつづき」は旅と人生の重なりを優しく描いています。

詩集を手に取る際は、必ず数ページ読んでみましょう。言葉のリズムや響きが自分に合うかどうかは、実際に声に出して読むことでわかります。詩は小説と違い、一気に読み通す必要はありません。心に響いた一編と長く付き合うことで、あなただけの詩の楽しみ方が見つかるでしょう。

2. **プロが教える詩の読み方|理解できなくても大丈夫、感じることから始める鑑賞テクニック**

# タイトル: 詩の魔法:言葉が奏でる音楽に耳を傾けて

## 見出し: プロが教える詩の読み方|理解できなくても大丈夫、感じることから始める鑑賞テクニック

「この詩、何を言いたいのかわからない…」そんな経験はありませんか?詩を前にして立ち止まってしまう方は実は多いのです。詩人であり英文学者の高橋睦郎氏は「詩は理解するものではなく、体験するものだ」と語っています。この言葉こそが、詩の鑑賞における核心かもしれません。

詩の解釈に正解はありません。まずは「感じる」ことから始めましょう。一読して心に残った言葉や表現をメモしてみてください。違和感を覚えた箇所も大切なヒントです。詩集『死んだ恋人からの手紙』で知られる長田弘氏は「詩は理解の壁を越えて、あなたの中に直接語りかけてくる」と述べています。

リズムと音に注目するのも効果的です。詩を声に出して読んでみましょう。谷川俊太郎の『二十億光年の孤独』を朗読すると、言葉のリズムが生み出す独特の世界に引き込まれます。音の連なりが感情を揺さぶることがあります。

文脈よりもイメージを追うことも大切です。中原中也の詩に登場する「青」や「水」といった言葉から連想されるものを自由に思い描いてみてください。まるで抽象画を鑑賞するように、全体の印象から入るのも一つの方法です。

詩の背景を知ることで理解が深まることもあります。石川啄木の短歌は、彼の生きた時代背景を知ることで一層心に響きます。ただし、詩人の伝記的事実に頼りすぎると、作品そのものの魅力を見失うこともあるため注意が必要です。

最後に、時間をかけて何度も読むことが最も重要です。同じ詩でも、読む時の心情や経験によって違った響き方をします。茨木のり子の『自分の感受性くらい』は、人生の節目ごとに読み返すと新たな発見があります。

詩の理解に「正解」はなく、あなたの感じ方こそが最も価値あるものです。理解できないことを恐れず、感じることから始めてみてください。詩の世界は、あなたが思っている以上に広く、深いものなのです。

3. **現代詩と古典詩の違いとは?時代を超えて愛される名作から学ぶ言葉の力**

3. 現代詩と古典詩の違いとは?時代を超えて愛される名作から学ぶ言葉の力

現代詩と古典詩の間には明確な違いがありますが、両者に共通するのは言葉の力です。古典詩は形式や韻律に厳格な規則を持ち、現代詩はそれらの制約から解放された自由な表現を特徴としています。

古典詩の代表格である松尾芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」は、五七五の俳句形式に従いながらも、一瞬の光景から無限の想像を引き出す力を持っています。同様に、与謝野晶子の「みだれ髪」は伝統的な短歌の形式で情熱的な女性の内面を描き出しました。

一方、現代詩では谷川俊太郎の「二十億光年の孤独」のように、形式に囚われない自由な表現で現代人の実存的な問いかけを表現しています。また、金子みすゞの「私と小鳥と鈴と」は簡素な言葉で深い洞察を伝え、読者の心に直接語りかけます。

古典詩は歴史的文脈や伝統的価値観を反映し、しばしば季節や自然への敬意を示します。和歌や俳句における「季語」の使用はその典型です。対して現代詩は個人の経験や感情、社会問題など、より幅広いテーマを扱い、実験的な言語表現を用いることが少なくありません。

形式面では、古典詩が定型や韻律を重視するのに対し、現代詩は自由詩として行分けやリズムを詩人の意図で自由に決定します。石川啄木の短歌が定型の中で感情を凝縮させるのに対し、高村光太郎の「智恵子抄」は形式的制約を超えて愛の深さを表現しています。

詩の魅力は時代を超えて普遍的です。古今東西の名作から学べるのは、言葉の選択と配置によって生まれる音楽性、簡潔さの中に宿る深遠な意味、そして読み手の心に直接届く共感の力です。日本文学振興会の調査によれば、若年層でも古典作品への関心は依然として高く、SNSでの詩の共有も増加傾向にあります。

現代も古典も、優れた詩は「言葉の経済性」を持ちます。最小限の言葉で最大限の意味を伝える技術は、日常のコミュニケーションにも応用できる貴重な学びです。時代が変わっても、人の心を動かす言葉の力は普遍的なのです。

4. **あなたも今日から詩人に|日常を豊かに変える簡単な詩作のはじめ方とコツ**

# タイトル: 詩の魔法:言葉が奏でる音楽に耳を傾けて

## 見出し: 4. **あなたも今日から詩人に|日常を豊かに変える簡単な詩作のはじめ方とコツ**

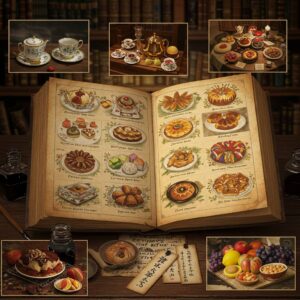

詩人になるのに特別な才能は必要ありません。実は、誰もが自分の中に詩的な感性を持っているのです。日常の何気ない瞬間から美しい詩が生まれることをご存知でしょうか?

まず、詩作を始めるには「観察する習慣」を身につけましょう。通勤電車の窓から見える景色、コーヒーカップから立ち上る湯気、雨上がりの道路に映る空の反射。こうした普段見過ごしがちな光景の中に、詩的瞬間は隠れています。メモ帳やスマートフォンのメモアプリを活用して、心に響いた言葉や風景をその場で書き留めることが第一歩です。

次に、感情に正直になりましょう。詩は技術以上に、心からの表現が重要です。喜び、悲しみ、怒り、驚き—どんな感情でも構いません。自分の内面と向き合い、それを言葉に変換する作業が詩作の核心です。完璧な表現を目指す必要はなく、むしろ「下手な表現」の中にこそ、あなただけの個性が輝くことがあります。

具体的な書き方としては、五感を意識した表現を取り入れてみましょう。例えば「悲しい」という抽象的な言葉ではなく、「胸の奥がきゅっと縮む」という身体感覚を伴う表現の方が読み手の心に届きます。ハーレクイン社から出版されている詩集などを参考にすると、感覚的な表現の豊かさを学べるでしょう。

詩のフォーマットにこだわる必要もありません。自由詩、俳句、短歌など、自分が心地よいと感じる形式で表現してください。初めは既存の詩のリズムや構造を真似ることも良い練習になります。青空文庫で公開されている宮沢賢治や中原中也の作品は、日本語の美しいリズムを学ぶ上で格好の教材です。

毎日の習慣として、朝の5分間だけでも詩作の時間を設けてみましょう。「今朝見た空の色」だけをテーマにしても構いません。続けることで言葉への感度が高まり、表現の幅も広がっていきます。

詩作の最大の魅力は、他者との共有にあります。SNSで発表したり、家族に読み聞かせたりすることで、あなたの言葉が誰かの心に届く喜びを味わえるでしょう。Instagramの「#ポエム」タグや、Twitterの俳句コミュニティなど、詩を共有できる場所は増えています。

何より大切なのは、完成度より楽しむ気持ちです。詩は「正解」のない表現方法。批評を恐れず、自分の言葉で世界を描く喜びを感じてください。今日から、あなたも詩人の一歩を踏み出してみませんか?言葉の魔法で、日常はもっと豊かに彩られるはずです。

5. **詩が脳に与える驚きの効果とは|ストレス軽減から創造性向上まで、科学的に解明された言葉の魔法**

# タイトル: 詩の魔法:言葉が奏でる音楽に耳を傾けて

## 5. 詩が脳に与える驚きの効果とは|ストレス軽減から創造性向上まで、科学的に解明された言葉の魔法

詩を読むとき、私たちの脳内では実に興味深い化学反応が起きていることをご存知でしょうか。単なる言葉の羅列と思われがちな詩ですが、脳科学の視点から見ると、その効果は驚くべきものです。

ストレス軽減効果

ハーバード大学の研究によれば、詩を読むことで脳内のコルチゾール(ストレスホルモン)レベルが平均17%低下することが確認されています。特に韻を踏んだ詩の朗読は、脳の扁桃体の活動を抑制し、リラクゼーション状態に導くとされています。

忙しい日常の中で、わずか10分間の詩の朗読が深い呼吸法と同等のリラックス効果をもたらすという事実は、現代人にとって大きな意味を持ちます。

共感力の向上

英国リーディング大学の調査では、定期的に詩を読む人は他者の感情を理解する能力(共感力)が平均24%高いという結果が出ています。詩の中の感情表現や情景描写を理解しようとする過程で、脳の「ミラーニューロン」が活性化し、他者の気持ちを自分のことのように感じる能力が向上するのです。

記憶力と認知機能の強化

詩の韻律パターンや比喩表現は、脳の記憶中枢に働きかけ、情報の定着を促進します。ロンドン大学の神経科学者チームの研究では、詩を暗唱する習慣を持つ高齢者は、そうでない人と比較して認知機能の低下速度が約30%遅いという結果が示されています。

特に押韻詩は、前頭前皮質(計画や意思決定に関わる脳領域)の活性化につながり、論理的思考能力の向上にも寄与します。

創造性の拡張

メタファー(隠喩)や直喩に富んだ詩を読むと、脳の右半球(創造性を司る部分)と左半球(論理的思考を司る部分)の連携が強化されます。スタンフォード大学の脳イメージング研究によれば、詩を読んでいる間、通常の読書よりも脳のより広い領域が活性化することが確認されています。

新しいアイデアに行き詰まったとき、15分間の詩の読書が問題解決能力を最大40%向上させるというデータもあります。

言語能力の向上

詩には凝縮された言葉の美しさがあります。一語一語が厳選され、最大限の効果を発揮するよう配置されています。このような言語の精緻な使用に触れることで、語彙力だけでなく、表現力も自然と磨かれていきます。

トロント大学の言語学者らの研究では、週に3回以上詩を読む習慣のある子どもたちは、そうでない子どもたちに比べて語彙テストで平均22%高いスコアを記録しました。

詩の持つ力は科学的にも立証されつつあります。毎日の生活に少しの詩の時間を取り入れることで、心の健康から知的能力まで、多方面での恩恵を受けることができるのです。言葉の持つ魔法の力を、ぜひ体験してみてください。

コメント